社会科は暗記科目?「NOでしょ!」

皆さん、社会科にどんなイメージを持っていますか?

「暗記ばかりで大変」「退屈」といったところでしょうか?

日本では社会科=暗記というイメージが定着しているかのようですが、実は海外の社会科教育は、日本とはかなり異なっています。

例えば、アメリカの歴史の授業では、歴史的な出来事をそのまま覚えるのではなく、過去の文書や遺物などの資料(史料)をよく読みます。しかも単に読むだけではなく、資料を自分なりに分析・解釈し、それをもとに過去の出来事を自由に推理していくのです。

どうしてこんなことをするのでしょうか?

世界の社会科教育はすごい!

歴史上の出来事というのは、実は歴史学者達が過去の資料などをもとに推測したものにすぎません。

ですから新しい資料が発見されれば、今まで常識とされていたことが事実ではなかったということが起こります。

そもそも資料というのは、それを使った筆者の立場や考え方というフィルターのかかった不確実なものです。 ですから資料をうのみにするのではなく、その資料にはどんなフィルターがかかっているかを十分に吟味するために、分析して自分なりの解釈をするのです。

アメリカの社会科教育で重視されるのは、一見「事実」と思われていることに対して、「本当にそうなのか?」と疑問を持ち、資料を批判的に使うなどして自分なりに考えることです。つまり、批判的な思考・主体的に学ぶ姿勢を大切にするのです。

このような授業と比べると、残念ながら日本の社会科教育は効果的であるとは言えません。

私は、社会科教育の目的は、出来事や事柄を「暗記して終わり」ではなく、過去や現在の出来事を、あくまで材料として学び、最終的に「社会に対する見方・考え方」を身につけることだと考えます。

子どもたちがこれを身につけ、社会で生きていく手助けをする、そんな教育方法を築くことが私の使命だと思っています。

「なぜ社会科を教えるのか」「どう教えるか」について今後も世界的視野に立ち、研究を進めていきます。

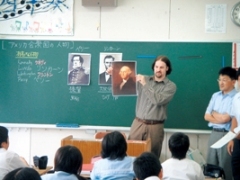

アメリカ出身の大学院生による歴史の授業風景

「新聞」を通して社会を見つめる

NIEという言葉を聞いたことがありますか?

「教育に新聞を」と訳されるものです。

これは、さまざまな教科の授業で新聞を使い、今社会で起こっていることを知り、それをもとに「社会に対する見方・考え方」を子どもたちに身につけてもらう取り組みです。

新聞記事も、前に述べた「過去の資料」と同じように、新聞記者というフィルターが入ったものです。記事をうのみにするのではなく、批判的に読んで解釈していく訓練を重ねれば、自分の意見を持ち、それを発信できる力をつけることができます。

新聞を通して「社会に対する見方・考え方」を身につける授業についても、追求していきたいと思っています。

( 福井大学「受験生のためのFUKUDAI LIFE」より )